校長室だより

おもてなしの心を学ぶ ― 5年生 接遇マナーの学習 ―

5年生では、社員教育接遇マナー研究所 代表の 俵 純子 先生をお迎えし、接遇マナーについて学習を行いました。

学習では、「あいさつ」や「返事」といった日常の基本的な所作の大切さについて、俵先生がエネルギッシュに、そして心をこめて教えてくださいました。相手の目を見てあいさつをすることや、自分から先にあいさつすることなど、一つ一つの行動に「相手を大切に思う心」、すなわち“おもてなしの心”が表れることを、子どもたちは実感をもって学ぶことができました。

学習後、俵先生がお帰りになる際には、教室の窓から子どもたちが大きな声で感謝の言葉を伝え、手を振って見送りました。自然にあいさつや感謝の気持ちを行動で表す子どもたちの姿に、学びが確かに身に付いていることを感じる、心に残る一場面となりました。

今回の学習で学んだことを、学校生活はもちろん、家庭や地域でも生かしながら、思いやりのある行動につなげていってほしいと願っています。

学習参観へのご参加、ありがとうございました

先日は、お忙しい中、学習参観にご来校いただき、誠にありがとうございました。

1年生・3年生・6年生それぞれの学年で、日頃の学習の成果や、子どもたちの成長の様子をご覧いただくことができました。

中でも、6年生の「感謝の会」は、心に残る学習参観となりました。

今年の6年生が本校に入学したのは令和2年度です。新型コロナウイルス感染症の影響により、入学式を実施することができなかった学年でもあります。

そのような子どもたちが、「今だからこそ、入学式を再現したい」という思いをもとに、入場から始まる入学式仕立ての構成で感謝の会を行いました。

会の中では、合唱曲「くすのき」を心を込めて歌い上げました。これまでの成長を支えてくれた家族への感謝や、これからの未来へ向かう決意が歌声に込められ、会場全体が静かな感動に包まれました。

また、家庭科で心を込めて作った保護者へのプレゼントや、総合的な学習の時間に取り組んだ、これまでの歩みとこれからの未来を綴った「自分史年表」を手渡す姿からは、自分の成長を実感し、支えてくれた家族への感謝を伝えようとする子どもたちの思いが感じられました。心温まるひとときとなりました。

SNSとの向き合い方について、今一度考える機会に

令和8年1月、こども家庭庁より、SNS上に投稿・拡散される暴力行為等の動画をきっかけとした、こどもの暴力行為やいじめに対する緊急対応が示されました。軽い気持ちで撮影・投稿された動画が、瞬く間に広まり、当事者だけでなく、周囲のこどもたちや学校、地域にまで深刻な影響を及ぼす事案が、全国で確認されています。

本校ではこれまでも、校長室だより等を通して、SNSの利用に関する注意喚起を家庭や地域の皆様へ行ってきました。多くのご理解とご協力をいただいていることに、改めて感謝申し上げます。

SNSは、こどもたちの日常生活の中に自然に溶け込んでおり、便利である一方で、使い方を誤ると大きな問題につながる危険性を含んでいます。時間が経つにつれて危険性への意識が薄れやすいからこそ、学校としては「一度伝えて終わり」ではなく、繰り返し、継続的に伝えていくことが大切であると考えています。

SNS上の行為は、

・「冗談のつもり」

・「仲間内だけだから」

・「すぐに消せば大丈夫」

といった軽い気持ちから始まることが少なくありません。

しかし、一度投稿された画像や動画は、完全に消すことはできず、拡散によって取り返しのつかない結果を招くことがあります。また、暴力的な映像や誹謗中傷を見ることが、感覚のまひや模倣行動につながる危険性も指摘されています。

学校では、SNSの適切な利用、相手の気持ちを想像すること、「撮らない・送らない・広めない」行動の大切さについて、繰り返し指導を行っていきます。同時に、ご家庭での声かけや見守りが、こどもたちを守る上で欠かせない役割を果たしていると感じています。

ぜひこの機会に、

・どのようなアプリを利用しているのか

・どのような場面でスマートフォンを使っているのか

・困ったとき、誰に相談するのか

について、お子様と改めて話し合っていただければ幸いです。

学校・家庭・地域が同じ方向を向き、こどもたちが安心して生活できる環境を守るために、今後も校長室だよりを通して、継続的な情報発信と注意喚起を行ってまいります。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

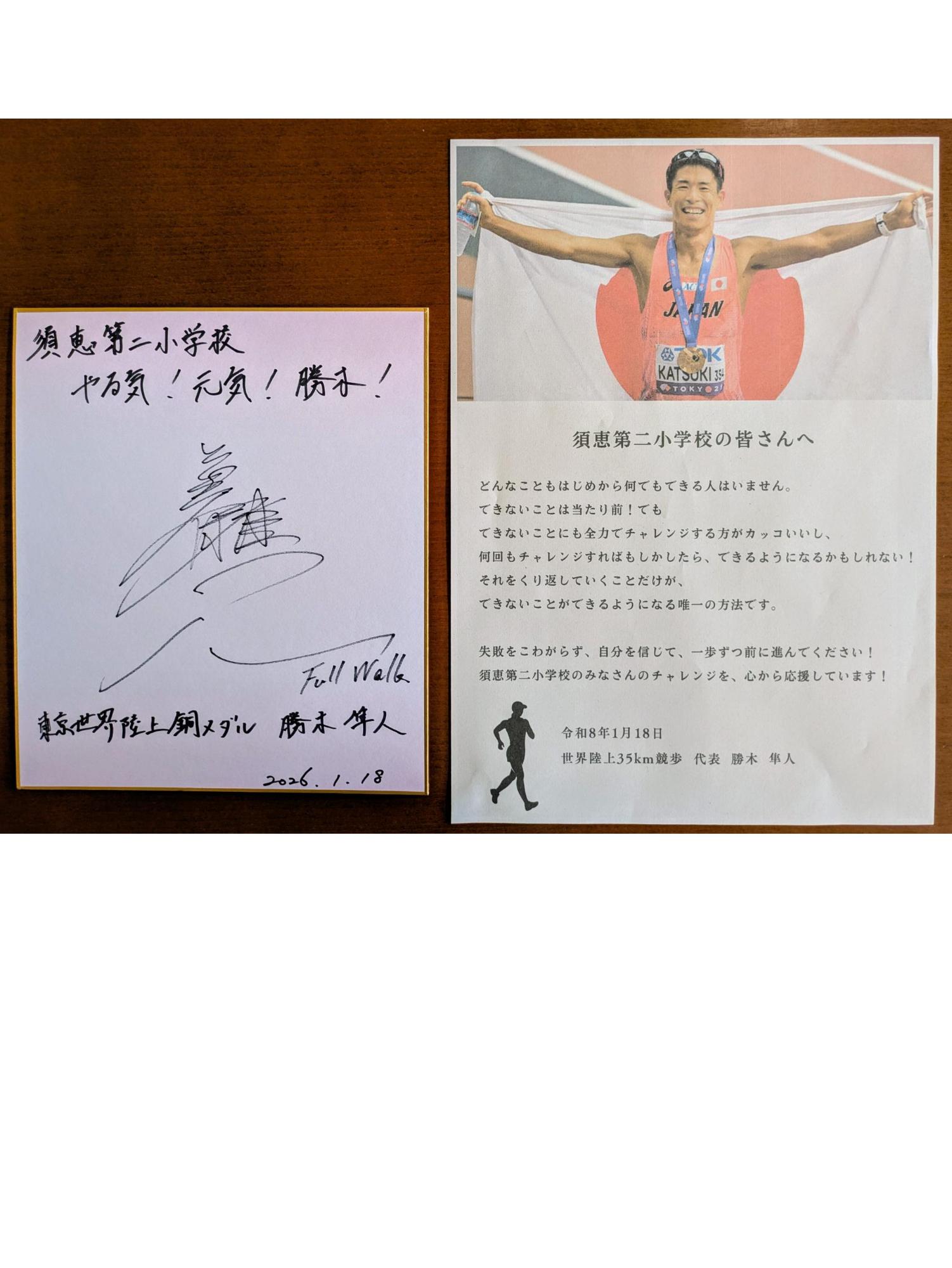

世界に挑戦する選手たちからのエール

須恵第二小学校に、世界を舞台に陸上競技で活躍されているお二人の選手から、子どもたちに向けた心温まるメッセージとサイン色紙を頂きました。

お一人目は、

勝木 隼人(かつき はやと)選手です。

勝木選手は、世界陸上競技大会35km競歩の日本代表として活躍され、粘り強さと安定した歩型を武器に、世界のトップレベルで戦ってこられた選手です。色紙には「やる気!元気!勝木!」という力強い言葉とともに、挑戦を続けることの大切さが込められていました。

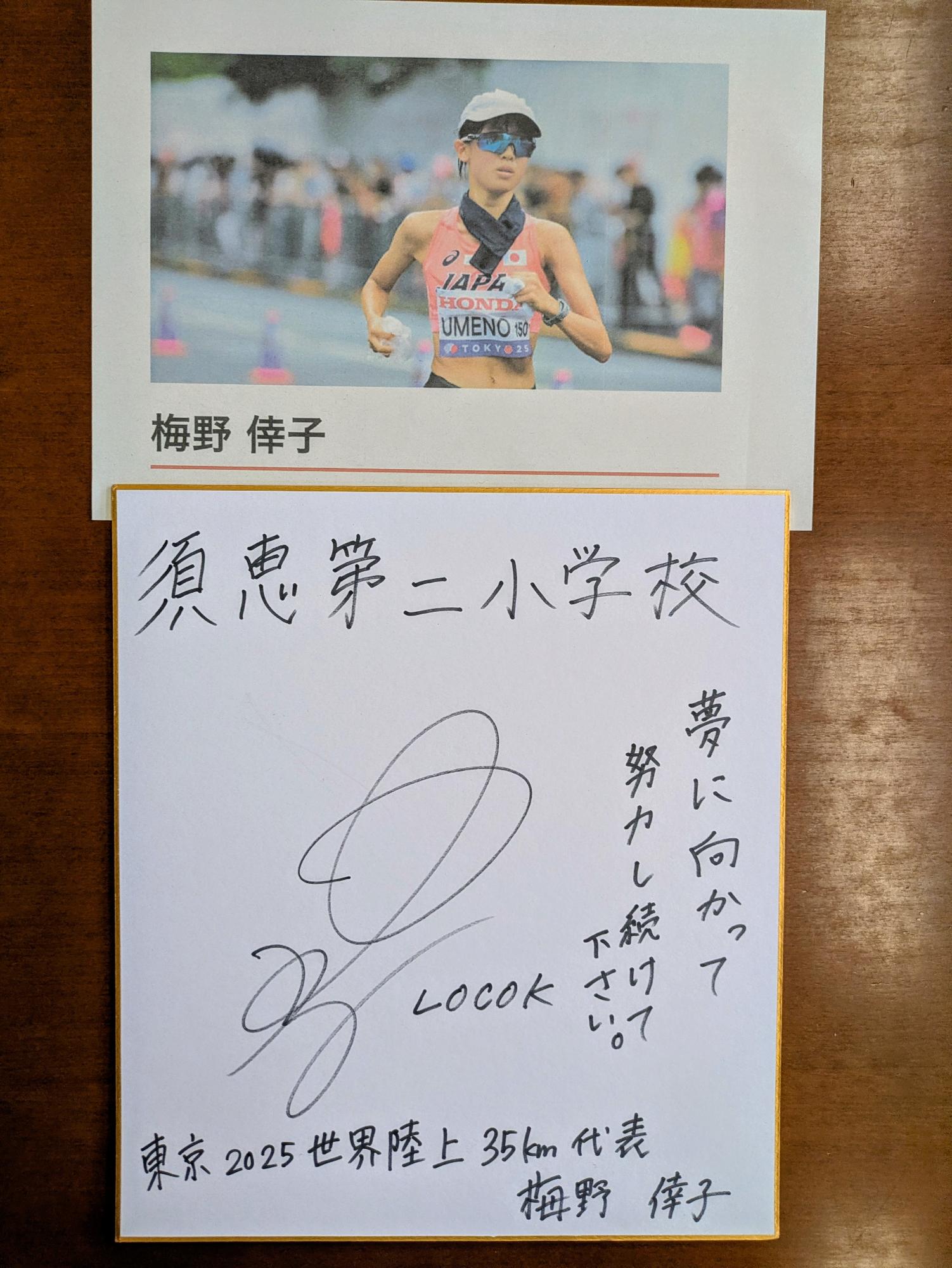

もうお一人は、

梅野 倖子(うめの さちこ)選手です。

梅野選手も、世界陸上競技大会35km競歩の日本代表として世界の舞台に立たれている選手で、厳しいトレーニングを積み重ねながら、自分自身と向き合い続けてこられました。色紙には「夢に向かって努力し続けてください」という、子どもたちの心にまっすぐ届く言葉が記されています。

お二人から頂いたメッセージ文には、

「できないことは当たり前」

「失敗をこわがらず、何度もチャレンジすることが大切」

といった、世界に挑み続けてきた選手だからこその、温かくも力強い思いが綴られていました。

これらのメッセージは、これから子どもたちに紹介する予定です。

世界で活躍する選手の言葉や姿に触れることは、子どもたちにとって、自分の可能性を信じ、夢を思い描く大切なきっかけになると考えています。

このような貴重なご縁を通して、改めて感じるのは、子どもたちの成長は、学校だけでなく、地域や家庭、そして社会で活躍する方々の支えの中で育まれているということです。心のこもったメッセージをお寄せくださった勝木選手、梅野選手に心より感謝申し上げます。

須恵第二小学校はこれからも、子どもたちが

「挑戦してみよう」「あきらめずに続けてみよう」

と思える出会いや学びを大切にしながら、教育活動を進めていきます。

3学期スタート 〜前を向いて、つながりながら〜

新しい年を迎え、3学期がスタートしました。学校には、子どもたちの元気な挨拶と明るい声が戻ってきました。

始業式では、今年が午年であることに触れ、馬の姿から学べることを子どもたちに話しました。馬は前を向いて進みながら、周囲に気を配り、自分のペースで長い距離を進む動物です。その姿から、自分なりの一歩を大切にし、前向きに成長していくことを伝えました。

また、本校の目標である「挨拶日本一」についても改めて考えました。挨拶は、人と人をつなぐ大切な第一歩です。自分から、相手の目を見て、心をこめた挨拶が、安心できる学校づくりにつながります。

須恵第二小学校は、「もっとつながり、みんな笑顔」を合言葉に、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを支えています。前を向いて進む力と挨拶を大切にし、実りある3学期にしていきます。

もっとつながり、みんな笑顔の二学期

2学期もいよいよ終わりを迎えました。

持久走大会、学習発表や校外学習など、行事や日々の学習を通して、子どもたちは一人一人が自分なりの目標に向かって粘り強く取り組み、確かな成長を見せてくれました。友達と力を合わせる姿、うまくいかないことにも挑戦し続ける姿に、たくさんの感動をもらいました。

こうした子どもたちの頑張りの背景には、毎日温かく見守り、励ましてくださるご家庭の支えがあります。また、登下校の見守りや行事へのご協力、学校の取組への温かな声かけなど、地域の皆様の力があってこそ、子どもたちは安心して学校生活を送ることができています。心より感謝申し上げます。

2学期に育まれた経験やつながりは、これからの子どもたちの大きな力となっていくはずです。冬休みを安全に、そして健やかに過ごし、3学期にまた元気な笑顔で会えることを楽しみにしています。今後とも、学校・家庭・地域がつながり合い、子どもたちの成長を支えていければと思います。

心をつなぐ赤い羽根募金

運営委員会の子どもたちが中心となって集めた赤い羽根共同募金を、社会福祉協議会の合屋さんへ手渡しました。

募金をお渡しする際、子どもたちは相手の目を見て、はっきりとした声で挨拶をすることができました。その姿からは、「誰かの役に立ちたい」という思いとともに、学校で大切にしてきた礼儀や心の成長が感じられました。

この募金は、毎朝、委員会の子どもたちが玄関前に立ち、「おはようございます」「ご協力お願いします」と声をかけながら、コツコツと続けてきた活動によるものです。寒い朝もありましたが、子どもたちは最後まで意欲的に取り組みました。

赤い羽根共同募金は、地域で支え合うために活用されます。今回の活動を通して、子どもたちは「つながり」や「思いやり」を実感する大切な経験をしたことと思います。

これからも、こうした一つ一つの取組を通して、人と人とのつながりを大切にできる子どもたちを育んでいきたいと考えています。

大空に夢をのせて ~3年生 たこ作りにちょうせん~

3年生は、総合的な学習の時間「たこ作りにちょうせんしよう」で、須恵町「凧の会」の皆様にご協力をいただき、たこ作りに取り組みました。

凧の会の方々が一つ一つ丁寧に教えてくださり、子どもたちは安心して、そして楽しそうに活動することができました。

完成した凧には、一人一人の「将来の夢」が描かれています。

「こんな仕事につきたい」「こんな人になりたい」――それぞれの思いが、色とりどりの凧に表れていました。

そして、いよいよ凧あげ。

大空に凧が舞い上がるたびに、子どもたちの歓声が広がりました。自分の夢をのせた凧が空高く揚がる姿は、とても印象的でした。

地域の方々に支えられながら学ぶ、須恵第二小学校ならではの貴重な学びの時間となりました。須恵町「凧の会」の皆様、子どもたちのために温かくご支援くださり、心より感謝申し上げます。

6年生修学旅行を終えて

平和集会(長崎平和公園)

到着式

6年生が修学旅行を終え、無事に学校へ戻ってきました。到着式では、2日間の行程を終えて疲れもある中でしたが、式になると気持ちを切り替え、話をしっかりと聞く姿がとても立派でした。最高学年としての成長を感じ、うれしく思いました。

今回の修学旅行では、校長の代わりに引率した教頭先生から、「見えるものだけでなく、見えないものをしっかりと見てこよう」という話がありました。6年生は、長崎の街を歩きながら、原爆から立ち上がり、復興してきた人々の思いや願いに想像力を働かせて見聞してきました。今の長崎の姿の裏にある歩みを、心で感じ取ることができたのではないでしょうか。

雨の中でのハウステンボスとなりましたが、友達と声を掛け合いながら、笑顔で楽しむ姿がたくさん見られました。思い通りにならない状況でも、前向きに楽しもうとする気持ちが、一生の思い出につながったことと思います。

竹の灯りに包まれて

先日、「竹灯夜(竹灯籠点灯式)」が開催されました。夕暮れとともに一つ一つの竹灯籠に明かりが灯ると、須恵駅から公園にかけて、やわらかで温かな光の道が広がりました。

この竹灯籠は、いきいきコミュニティでの竹灯籠づくり体験で生まれた作品に加え、本校4年生、そして須恵東中学校の子どもたちが関わって完成したものです。学年や学校を越えてつくられた灯りは、どれも表情が違い、眺めていると不思議と心が落ち着き、ほっこりと優しい気持ちになります。

寒い夜でしたが、足を止めて灯りを見つめる人々の姿からは、世代を越えたつながりや温かな交流が感じられました。竹のあかりが照らしていたのは、道だけでなく、人と人との心だったように思います。

この優しい光の記憶が、子どもたちの心の中に、これからもそっと灯り続けてくれることを願っています。

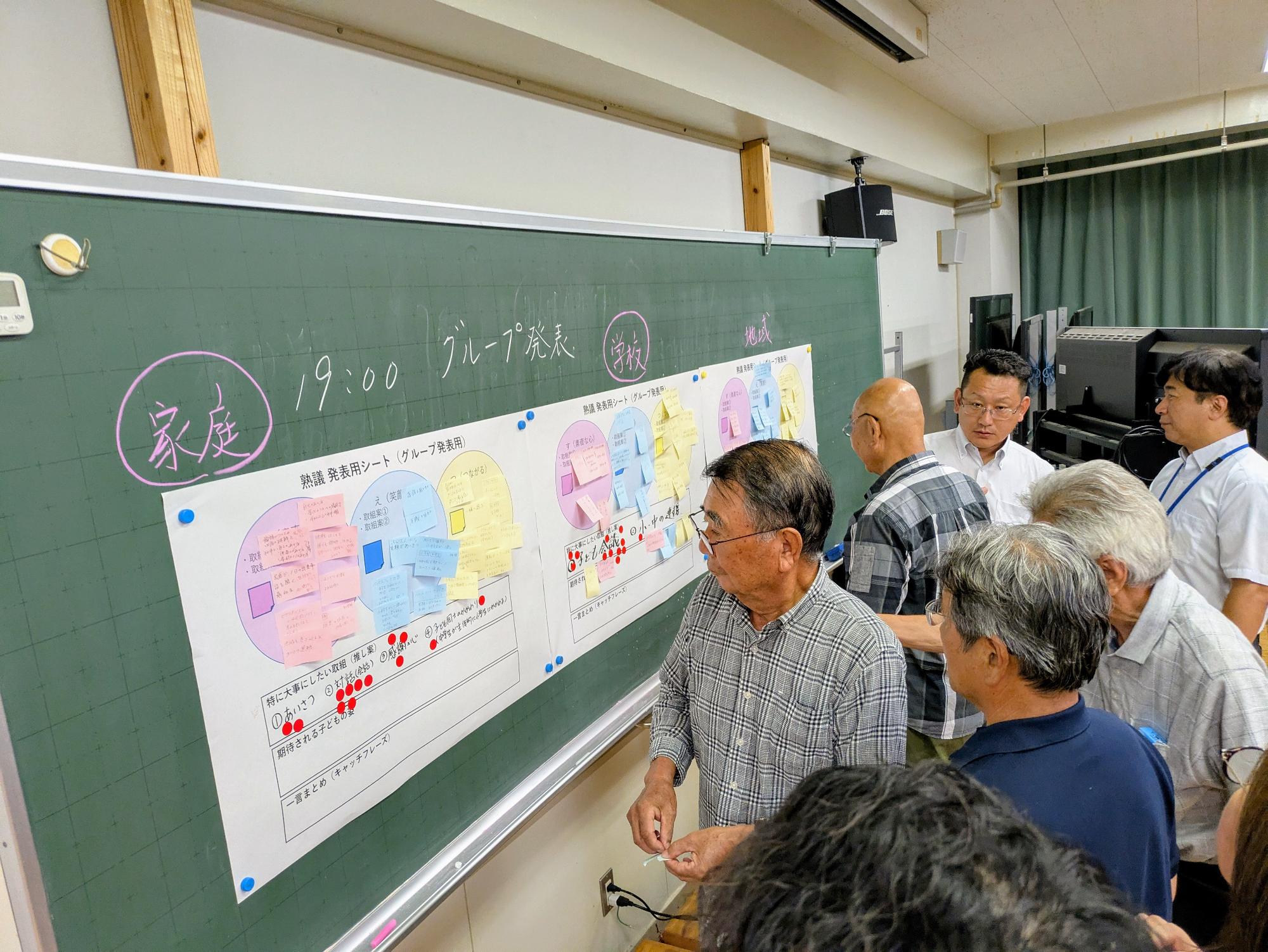

第3回合同学校運営協議会を終えて

各グループからは、須恵町の強みを生かす様々な取組案が出されました

第3回合同学校運営協議会では、伊藤教授より「評価の見方・見え方」についてご講話をいただきました。評価結果の数値だけを見るのではなく、その背景にある子どもたちの姿を想像し、どのように受け止め、次につなげていくのかを考えることの大切さを改めて学ぶ時間となりました。

その後の熟議では、

1.教員自己評価と児童・保護者アンケート結果で気になる点

2.学校や地域の強みをさらに伸ばす方策

3.改善が必要な課題への具体的な取り組み

の三つの柱で話し合いを行いました。

協議では、須恵町の魅力である「水」を学習に生かす可能性、小中連携により粘り強さを育てる学習の展開、地域や保護者を巻き込んだ取り組みの必要性、現在行っている活動のさらなる充実など、前向きな意見が多数寄せられました。また、あいさつの在り方、コミュニティ・スクールの意義や取り組みを発信していくこと、地域力と大人力を一緒に高めていくための「地域イベントと学校行事を一体化したカレンダー」の作成など、具体的な提案もいただきました。

今回の協議でいただいた貴重なご意見を、今後の学校経営や教育活動にしっかりと生かしてまいります。地域とともに歩む学校として、子どもたち一人一人の成長を大切にしながら、よりよい学校づくりを進めてまいります。

全力で走り、心をつないだ一日

冬の澄んだ空気の中、持久走大会を行いました。どの学年の子どもたちも、緊張しながらも「最後まで走り切る」という強い思いを胸に、スタートに立っていました。苦しい場面でもあきらめずに前へ進む姿は、とても頼もしいものでした。

完走したときの達成感のある笑顔、悔しさをにじませながらも次を見据える表情――どれもが子どもたちの成長を感じさせる、素晴らしい瞬間でした。今回の経験は、結果だけでなく、「目標に向かって努力すること」「苦しさに向き合い、乗り越えること」「仲間からの応援に支えられること」など、多くの価値を子どもたちに届けてくれたと思います。

ご参観いただいた保護者のみなさま、温かい応援とご協力、本当にありがとうございました。支えてくださる地域と家庭があるからこそ、子どもたちは力いっぱい走り、心を大きく成長させることができます。

思いに火が灯る、冬のあかり

12月に入り、いよいよ「竹灯夜(竹灯籠点灯式)」への期待が高まってきました。今年は、いきいきコミュニティで行われた竹灯籠づくり体験イベントで生まれた地域のみなさんの作品と、本校4年生が心を込めて制作した竹灯籠が合わさり、須恵駅から公園へと温かな光の道が準備されています。

竹のひとつひとつに刻まれた模様や穴は、つくった人の思いそのものです。地域と学校が協働してつくりあげた小さな光が、冬の夜をやさしく照らし、訪れた人の心にもぬくもりを届けてくれることでしょう。

点灯式は、今週末13日土曜日。子どもたちも「自分たちの灯籠が光るのが楽しみです!」と、胸を弾ませています。地域とともにつくるこの行事が、子どもたちにとって“つながり”と“誇り”を感じるひとときとなることを願っています。

ワクワクが広がる“つながり”の時間

先日、2年生が生活科「みんながわくわくする おもちゃ祭りをひらこう!」の学習で、れいんぼー幼児園を訪問し、年長さんとふれあい活動を行いました。

2年生は、この日のためにグループごとに趣向をこらした楽しいブースづくりに取り組んできました。射的や魚釣りゲームなどなど工夫たっぷりの手づくりブースがずらりと並び、どれも子どもたちの自信作です。

当日、園児の皆さんが会場に入ると、2年生は笑顔いっぱいで迎え入れ、遊び方をやさしく説明したり、一緒に楽しんだりしていました。園児が「たのしい!」「もう一回したい!」と目を輝かせる姿に、2年生も思わず笑顔に。おもちゃを通して心がつながる、とても温かい時間が流れました。

今回の学習は、来年度入学してくる子どもたちへ“先輩”として関わりながら、自分のよさを発揮し、誰かを喜ばせる経験ができる貴重な機会となりました。まさに「ワクワクがとまらない」「つながりづくり」が実感できた活動でした。

「地域とつながるリサイクルサンデー」

12月7日(日曜日)の早朝より、今年度2回目の「リサイクルサンデー」を実施しました。アルミ缶、新聞、雑誌、段ボール、古着、びんなど、地域のみなさまのご協力のおかげで、今回もたくさんの資源が集まりました。寒い朝にもかかわらず、笑顔で運び入れてくださる姿に、あらためて温かい地域の力を感じました。

当日は、PTA役員・理事・施設委員のみなさま、そして教職員が協力して運営にあたりました。作業の合間には自然と会話が生まれ、地域と学校、家庭が「支え合い・つながり合う」場にもなりました。子どもたちのために、こんなにも多くの大人が心を寄せてくださっていることが、学校にとって何よりの励ましです。

リサイクル活動は、環境のためだけでなく、人と人とが協働し、つながりを深める大切な機会です。今回の取組にご参加・ご協力いただいたすべてのみなさまに、心より感謝申し上げます。

冬到来 声がつながり、気持ちが走り出す季節です

運動場から、子どもたちの元気なかけ声が響いてきています。

「がんばれー!」「いけるよ!」と、走っている友達を一生懸命に応援する声は、冬の空気をやわらかくし、学校全体を明るくしてくれます。

須恵第二小学校では、今、持久走大会に向けて機運が高まっています。子どもたちは自分のペースをつかみながら、走る楽しさや、最後までやり切ろうとする気持ちを日々の練習の中で育んでいます。その姿は、記録だけでなく、“心の成長”も感じさせてくれます。

応援する子、走る子、見守る子——みんなの気持ちがつながって、学校にあたたかな一体感が広がっています。本番の日、子どもたちの努力が力いっぱい発揮され、互いを認め合う、すてきな時間となることを願っています。

ご家庭でも、子どもたちの頑張りに寄り添い、励ましの言葉をかけていただけると嬉しく思います。

「よさみつけ」が広がる学校に

2学期も残り一か月を切りました。学校では、子どもたちがそれぞれの学習や行事で力を発揮しながら、日々の小さな「成長」を積み重ねています。そんな中、運営集会委員会の子どもたちが、学級で行っている「よさみつけ」を全校に広げようと、新たな取組を進めてくれています。

写真にあるように、掲示板には「いつもみんなを笑顔にしているね」「優しくしてくれてありがとう」など、心あたたまる言葉がたくさん寄せられています。どの言葉にも、相手のよさを見つけ、認めようとする子どもたちの素直な気持ちがあふれており、学校全体の空気をより明るく、あたたかいものにしてくれています。

自分のよさに気づき、友達のよさを認め合うことは、子どもたちが自信をもって生活する土台となります。こうした小さな「よさの共有」を通して、子どもたちの人間関係はより豊かになり、学級や学校の雰囲気もさらによくなっていきます。

残りの2学期も、子どもたち一人ひとりが安心して自分らしさを発揮できる学校であり続けたいと思います。

子ども主体の学級づくり~学級会から育つ力~

先日、志の会において大畑教諭から「学級が成長する学級活動について」の講話をいただきました。

講話では、子どもたちが主体となって学級会を運営する際の手順やポイントが、とても具体的に示されていました。学級会の計画から話し合い、合意形成、そして学級活動への展開までの一連の流れを、子ども自身が経験することが、学級づくりにおいていかに重要であるかをわかりやすく伝えてくださいました。

特に印象的だったのは、次のような点です。

-

計画段階:話し合うテーマを子どもたち自身で設定し、準備を行うこと。

-

合意形成:意見の違いを尊重しながら、全員が納得できる形にまとめるプロセス。

-

学級活動への活用:話し合いで出た意見や決定事項を、実際の活動や生活に反映させることで、学級全体の成長につなげること。

「子どもたちが自ら考え、意見を出し合い、実践する経験こそが、学級をよりよくする最大の力になる」

まさに、子ども主体の学級会は、学級づくりにおいて非常に効果的であることを再認識させられる内容でした。

「1年生 秋のおもちゃまつり」

今日、校長室のドアを元気にノックして、1年生の子どもたちが「秋のおもちゃまつり」のご案内に来てくれました。手には、自分たちで工夫してつくったお金。胸を弾ませながら一生懸命説明する姿に、1年生の成長と学びへの意欲を感じ、とても嬉しくなりました。

生活科「たのしい秋いっぱい」では、どんぐりや落ち葉、木の実など、身のまわりの“秋”を見つけて素材にし、グループごとにおもちゃづくりに挑戦してきました。けん玉マラカス、魚つり、やじろべえ、どんぐりごま、木の実迷路箱など、それぞれのチームのアイデアが光る力作ばかりです。

おもちゃまつり当日は、お客さん役の友達や先生たちに「いらっしゃいませ!」と元気に声をかけ、遊び方を説明したり、一緒に楽しんだりする姿があちこちで見られました。自分たちの手で作ったおもちゃで、相手を楽しませようとする表情は、とても誇らしげで輝いていました。

また、おもちゃづくりの名人としてご協力くださった木山さん、吉松さんにも心より感謝いたします。お二人のお力添えが、子どもたちの学びをより豊かで温かいものにしてくださいました。

教室から、笑い声と秋のぬくもりが広がった1日。1年生が見つけ、つくり、伝え合った「秋」は、とてもすてきな学びになりました。

「家庭と学校で見守る 子どもたちのオンライン利用」

近年、オンラインゲームやSNSの利用が子どもたちの生活に深く入り込み、楽しさや学びの場となる一方で、思わぬトラブルにつながるケースも少なくありません。須恵第二小学校でも、友だちとのやりとりのすれ違いから気持ちがすれたり、深夜までのゲーム利用で生活リズムが乱れたりする事例が見られます。

オンライン上でのトラブルは、実際の人間関係とつながっていることが多く、子どもたち自身が「軽い気持ちで送った言葉」が相手を深く傷つけてしまうこともあります。また、ゲーム内での課金トラブルや見知らぬ相手との接触など、家庭で気づきにくい危険も潜んでいます。

学校では、情報モラル教育として、言葉の使い方や使用する時間、SNSの特性などについての指導を続けているところです。しかし、オンライン機器の利用は家庭で過ごす時間が中心であるため、ご家庭での見守りやルールづくりがトラブル未然防止の鍵となります。

【ご家庭でお願いしたいこと】

○「使ってよい時間」「してはいけないこと」などのルールを家族で話し合い、共有する

○オンラインで困ったことがあったら、すぐ大人に相談できるようにする

○SNSでの書き込みや写真共有は“家の外に出る情報”であると教える

○見知らぬ人とのやりとりや、課金機能には必ず保護者が確認する

子どもたちは、「分かっているつもり」でも、大人の予想を超える場面に遭遇することがあります。そして、困ったときに一番頼れるのは、やはりご家庭と学校です。子どもたちの健やかな成長のために、学校と家庭が協力しながら、安心してオンラインを利用できる環境を整えていきたいと考えています。

引き続き、本校の教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

6年生、修学旅行へ向けて心ひとつに

6年生の子どもたちが修学旅行のしおりを手に、校長室へ来てくれました。「何を一番楽しみにしていますか?」と尋ねると、満面の笑顔で「ハウステンボスに行けることです!」と答えてくれました。子どもたちとの会話からも、修学旅行を本当に心待ちにしている様子が伝わってきました。

6年生は今、

1. 日本の過去と戦争の歴史、復興の歩みを知ること

2. 学校の代表としてふさわしい姿勢や態度を身に付け、集団としてのまとまりを高めること

3. 信頼し合い、自ら学び行動できる集団をつくり、一人一人が成長すること

を目的に、アグレッシブに準備を進めています。

今日の運動場では、平和集会で披露する「クスノキ~500年の風に吹かれて~」の歌声が響いていました。力強く温かいその歌声から、6年生が平和について真剣に向き合い、修学旅行に向けて気持ちを一つにしようとする姿が感じられ、私も胸が熱くなりました。

出発までの一日一日が、6年生にとって大切な学びと成長の時間になります。修学旅行が、子どもたちにとって忘れられない経験となるよう、学校としてしっかり支えていきたいと思います。

糟屋郡民スポーツ大会(相撲競技)での子どもたちの活躍

11月9日(日曜日)に行われました「糟屋郡民スポーツ大会(相撲競技)」において、本校から2年生3名、3年生2名、4年生3名、5年生2名、6年生2名の計12名の選手が出場しました。学年は違っても、普段から地域の練習でともに汗を流し、声をかけ合い、稽古を積んできた仲間たちです。

当日、子どもたちが土俵に立つ姿は、実に素晴らしく、勝っても負けても本当によくがんばっていたとご報告いただきました。日々の積み重ねと心の成長を感じました。

個人戦では、たくさんの選手が入賞し、そして団体戦では須恵Aチームが見事優勝、Bチームも3位という素晴らしい成績を収めました。仲間を信じ、最後まであきらめない気持ちが、結果につながったのだと思います。

また、指導にあたってくださっている地域の皆様、熱く応援してくださった保護者の皆様に心より感謝申し上げます。地域とともに育まれている子どもたちの「がんばる心」こそ、須恵第二小学校の大きな力です。

出場したみなさん、おめでとうございます。そして、胸を張って、また次の一歩へ進んでいきましょう。

須恵町教育の日 道徳科授業参観の御礼

11月8日(土曜日)の「須恵町教育の日」には、お忙しい中、多くの皆様にご来校いただき、誠にありがとうございました。当日は、全学年で道徳科の授業を公開し、子どもたちが自分の考えをことばにし、友達の考えに耳を傾ける姿をご覧いただきました。

授業後には、保護者の皆様から次のような感想をいただきました。

「クラスみんなが手をあげて、発表意欲があり素晴らしかった」

「先生と子どもたちの笑い声があり、よい授業でした」

「年初と比べて雰囲気が大きく成長したことに驚きました。先生の日々の御指導に感謝します」

子どもたちの変化や成長に、家庭と学校が共に目を向け、その喜びを共有できることは、学校にとってかけがえのないことです。いただいたお言葉は、教職員にとって今後の励みとなるとともに、子どもたちが過ごす毎日の学びの時間を、さらに豊かにしていく原動力となります。

これからも、「もっとつながり もっと笑顔で」を合言葉に、子どもたち一人一人が安心して考え、語り合える学級づくり・授業づくりを進めてまいります。引き続き、温かい御支援と御協力をお願い申し上げます。

「気づく心、動く心」

朝のあいさつ運動が行われる児童玄関前で、最近、うれしい光景が見られるようになりました。朝少し早く登校してきた5年生の子どもたちが、落ち葉を掃いておられる生活規範指導員さんの姿に気づき、「自分たちも学校のためにできることはないだろうか」と声をかけ合い、ほうきを手にして落ち葉を集め始めたのです。

はじめは数人の取り組みでした。しかしその姿を見た友達が「ぼくも手伝うよ」「一緒にやろう」と輪に加わり、日を重ねるごとに参加する子どもたちが増えていきました。今では、朝の校門前に自然と子どもたちが集まり、声をかけあいながら落ち葉を掃く姿が見られます。

誰かに言われたわけでも、決められた活動でもありません。

「気づいた人が、できることをする。」

本校が大切にしている姿が、子どもたちの中にしっかりと育まれていることを感じ、たいへん胸が温かくなりました。

学校は、子どもたちの小さな「善意」や「思いやり」が、形として表れる場所です。そうした姿は、また別の子どもへと静かに受け継がれ、広がっていきます。

これからも、「誰かのために」「みんなのために」と行動できる子どもたちを、学校全体で支えていきたいと思います。朝のちょっぴり冷たい空気の中で見られる子どもたちの清々しい表情は、私たち大人にとっても大きな励ましとなっています。

「おはようございます!」がつなぐ心 ― オアシス運動 ―

朝の児童玄関前。登校してくる子どもたちを迎えるのは、須恵東中学校の生徒と須恵第二小の児童ボランティアの皆さんです。

あいさつの輪を広げ「オアシス運動」の一環として、毎朝「おはようございます!」と元気な声が響き合います。笑顔と声が交わるたびに、学校の一日が明るくスタートします。

玄関だけでなく、通学路でもすてきな光景が見られます。横断歩道を渡り終えた子どもたちが、止まってくれた車に向かって「ぺこりん」とお辞儀をする姿です。そんな小さな礼儀や思いやりの行動が、地域の方々の心を温かくしています。

あいさつや感謝の気持ちは、人と人とをつなぐ大切な架け橋です。中学生の姿に憧れ、小学生がまねて育つ。その姿を見守る地域の方々がまた子どもたちを応援してくださる。そんなあたたかい循環が、須恵町のよさであり、誇りだと感じます。

いきいきコミュニティぺったんフェア

11月2日(日曜日)、いきいきコミュニティが中心となって、「いきいきコミュニティぺったんフェア」が開催されました。今年も地域の力と学校の力が一つになり、笑顔と活気にあふれる1日となりました。

本校の子どもたちもボランティアとして多数参加しました。4年生は「YUZUKA」として模擬店のお手伝いをしたり、5年生は、自分たちが田んぼで育てたお米を販売したりして、明るい呼び込みの声が会場に響きました。これまでの学びを地域の方に伝える良い機会となりました。たんぽぽ学級も出店し、子どもたちが手づくりしたキーホルダーやしおり、缶バッチなどを販売しました。心をこめて準備した品物を手に取ってもらうたびに、子どもたちは笑顔いっぱいでした。

子どもたちは、このフェアを通して「地域の一員として自分たちも貢献できる」という喜びを感じたことと思います。地域の方々の温かな支援と信頼が、子どもたちの自信や学びの意欲を大きく育ててくださっています。

これからも「地域とともに育つ学校」として、子どもたちの活動が地域の力となり、地域の笑顔が子どもたちの励ましとなる、そんな温かい循環を大切にしていきたいと思います。いきいきコミュニティの皆様をはじめ、関係の皆様に心より感謝申し上げます。

「地域とのつながり」

6年生の作文をご紹介します。今泉太志さんは、町のすもう大会や糟屋郡大会に出場し、3位というすばらしい成績をおさめました。その作文「地域とのつながり」には、すもうの練習や日々のあいさつを通して感じた、地域の方々への感謝の気持ちが丁寧につづられています。

太志さんは、練習の中で地域の方々からほめてもらったり注意してもらったりすることで、自分の成長が支えられていることに気づき、「家族以外の人にも、自分のことのように考えてくれている」と感じたそうです。また、「あいさつ」や「声かけ」といった小さな行動の中に、温かいつながりが生まれていることにも触れています。

作文の終わりには、「人と人とがつながって助け合う世の中を作っていくことで、社会が明るくなると思います。」という一文があります。この言葉には、地域の一員として支え合う姿勢と、未来を担う子どもらしい希望があふれています。

本校がめざす「もっとつながり もっと笑顔で」という言葉にもぴったりの作文です。これからも、子どもたちが地域の中で多くの人に支えられ、そして自分も誰かを支えられる存在に育っていくことを願ってやみません。

田んぼに現れた“へび”!地域とつくるぺったんフェアの風景

10月25日(土曜日)、いきいきコミュニティと須恵東中学校のみなさんの協力で、ぺったんフェアに向けた田んぼアートの制作が行われました。

原画は中学校の美術部の皆さんが担当し、部長さんの指揮のもと、もみ殻やたい肥で描き、デザインが形になっていきました。午後からは運動部の生徒たちも加わり、地域の方々と力を合わせて作業を進めました。

今年のテーマは「へび」。へび年にちなんだ作品として、稲刈りがすんだ田んぼに立派な“へび”の姿がくっきりと浮かび上がりました。

週明け、2階の窓からその田んぼをのぞいた1年生の子どもたちは、「へびがおる!」「すごーい!」と歓声を上げ、目を輝かせていました。地域の皆さんと中学生の皆さんが心を込めて作ってくださった作品が、子どもたちに夢と感動を届けてくれています。

こうした活動を通して、地域・中学校・小学校がつながり合い、子どもたちの学びや心の豊かさを育んでいることを、改めて感じます。ご協力いただいたいきいきコミュニティの皆さん、須恵東中学校の皆さん、そして地域の皆さんに心より感謝申し上げます。

ぺったんフェア当日、この田んぼアートが地域の絆と子どもたちの笑顔をさらに広げてくれることを楽しみにしています。

先生の思いが子どもに届く授業

10月23日(木曜日)、今年度初任の先生方による授業研究会が行われました。指導主事の先生にも参観いただき、2年生では「かけ算」、3年生では「一けたをかけるかけ算のひっ算」の学習を行いました。

2年生の先生は、「子ども一人ひとりの思考の流れを大切にしたい」という思いをもって授業に臨みました。子どもたちは、自分の考えをノートにまとめ、友達と伝え合いながら学習を進めていました。「どうしてそうなるのか」を考える姿が印象的でした。

3年生の先生は、「必要に応じて図を活用しながら、かけられる数とかける数に着目して立式できるようにしたい」というめあてをもって授業に取り組みました。図で表すよさに気付いた子どもたちは、「こう考えるとわかりやすいよ」と自然に学び合う姿を見せていました。

授業後の協議では、福岡教育事務所の井手指導主事から、

「1年たったとき、子どもたちと一緒にどんな景色を見たいですか。」

という言葉をいただきました。

学級の子どもたちをどのように育てたいのか、そのためにどのような授業づくりをしていくのか――。その根っこにある「教師としての目標」に立ち返る大切さを教えていただきました。

どちらの授業でも、子どもたちが「わかりたい」「考えたい」という気持ちをもって生き生きと学ぶ姿が見られました。それは、先生方が日々教材研究を重ね、子どもたちに寄り添いながら授業に向き合ってきたからこそ表れた姿です。

先生の努力は、子どもたちの学ぶ姿として返ってきます。そして、その子どもたちの姿は、また先生を育てていきます。これからも、共に成長し合える温かい教室づくりを支えていきます。

心を育てる通学合宿 ―つながりの中で成長する子どもたち―

開所式にて記念撮影

自分たちのご飯は自分たちで作る!!

10月15日(水曜日)から3泊4日の日程で、須恵第二小学校おやじの会主催による「いきいき通学合宿」が行われました。通学合宿とは、地域住民の皆様の協力をいただきながら、公民館などで共同生活を送りつつ、普段どおりに学校へ通う活動です。炊事や掃除、洗濯など、家庭では家族に任せがちなことも自分たちで分担しながら行うことで、基本的生活習慣の確立や自律心、協力する姿勢を育むことを目的としています。

今回の合宿では、食材の買い出しから調理、後片付けに至るまで、子どもたち自身で相談し合いながら取り組みました。また、お風呂は地域の家庭にお世話になる「もらい湯」という形で、地域の温かな支えを感じる貴重な体験にもなりました。

さらに、夕方には学習時間を確保し、その後は「チームワーク向上研修」や「お仕事についての講話」、そして「ナイトミュージアム・久我記念館見学」などの研修プログラムにも真剣に臨む姿が見られました。仲間と意見を出し合い、励まし合いながら生活をつくり上げていく過程で、子どもたちの表情は日を追うごとにたくましく、そして柔らかく変化していきました。

参加した子どもたちの感想には、次のような声がありました。

「最初は5年生が自分ひとりで不安だった。でも6年生はみんな優しく、安心して参加できました。」

「普段はお母さんがご飯を作ってくれているけれど、今回の合宿でその大変さを知りました。」

共同生活を通して生まれた気づきや、人とのつながりの温かさを実感する言葉が多く聞かれました。時には励まし、時には叱りながら、子どもたちに真剣に向き合ってくださったおやじの会の皆様の存在は、子どもたちにとって大人の生き方を間近で学ぶ機会にもなりました。この活動がコロナ禍を経た今も継続されていることは、本校の大きな地域資源であり、何より誇るべき教育力であると感じています。

通学合宿は、子どもたちを育てるだけでなく、大人同士をもつなぎ、地域の絆を深める力を持っています。この活動を支えてくださったおやじの会をはじめ、地域の皆様に心より感謝申し上げます。

笑顔あふれる学びの時間~1年次連絡協議会を終えて

先日、須恵第二小学校で「重点課題研究1年次連絡協議会」が行われました。テーマは、「児童生徒のウェルビーイングを高める教育課程の編成と支援の充実」です。この会では、1年間の取り組みを振り返り、授業改善や今後の研究の方向について意見交換を行いました。

協議会では、4年生の「総合的な学習の時間『みんなの笑顔があふれる須恵町』」の公開授業も行われました。児童たちは、地域の高齢者や障がいのある方、子どもたちが笑顔になるための取り組みを調べ、PTA会長さんやおやじの会代表、いきいきコミュニティ、社会福祉協議会、YUZUKAの方々と交流しながら、自分にできることは何かを考えていました。

授業後の協議では、義務教育課や教育事務所の指導主事の先生方、久留米市教育委員会の方々、また久留米市立山川小学校の校長先生など県内の先生方から、子どもたちのウェルビーイングをどのように高めるか、そのために育てるべき資質・能力、学習が楽しいものになっているか、仲間意識を持って協働できているか、カリキュラム・マネジメントや振り返りの視点など、多くの貴重なご意見をいただきました。教職員同士で意見を共有することで、他学年でも活かせる工夫や視点を深める大切な時間となりました。

本校では、これからも児童一人ひとりが安心して学び、笑顔で成長できる授業づくりに努めてまいります。地域の皆さまと力を合わせながら、子どもたちの笑顔あふれる学校生活を支えていきたいと思います。

5年生学び舎キャンプ ― 自主・自立と協働の芽が育った2日間 ―

5年生は10月6日~7日、社会教育総合センターで1泊2日の「学び舎キャンプ」に取り組みました。製作活動の木ーホルダーづくり、班で協力して挑んだフォトビンゴ、心を一つにしたキャンドルの集い、そして野外炊飯でのカレー作りと、仲間と協力しなければ成り立たない活動が続いた2日間でした。

特に野外炊飯では、火おこしから野菜の準備、調理、片付けまで、すべてを子どもたちが自分たちの力で行いました。煙に涙しながらも、声をかけ合って火加減を調整し、「どうすればもっとおいしくできるか」などと相談する姿が印象的でした。出来上がったカレーを囲んで食べる子どもたちの表情には、仲間とやり遂げた達成感があふれていました。

また、2日間の生活の中では大きな成長が見られました。次の活動を見通し、時間を意識して行動する姿。自分のことは自分で責任をもって行う姿。そして、友達の話に耳を傾け、相手を尊重しながら協力する姿。このような「自主」「自立」「協働」の姿が随所に見られ、高学年としての一歩を確実に踏み出していると感じました。

この経験を通して、5年生は仲間との絆を深めただけでなく、自分自身の新たな可能性にも気づくことができたと思います。今回の活動を支えてくださったセンター職員の皆様、引率の先生方に心から感謝しています。

成長への一歩を踏み出した5年生。これからの活躍がますます楽しみです。

PTA美化作業 ー心を合わせて学校をきれいにー

校庭の斜面もスッキリ!

10月5日(日曜日)の早朝から、PTAの皆さんを中心に、第2回目となる美化作業が行われました。今回も、おやじの会の皆さんをはじめ、子どもたちも加わり、校内の除草作業を進めてくださいました。蒸し暑さの残る中での作業となりましたが、夏の間に生い茂った草がすっきりと刈り取られ、校庭が見違えるようにきれいになりました。

今回は、前回に比べて参加人数がやや少なかったとのことでしたが、その分、一人ひとりが力を出し合い、協力しながら作業を進める姿が印象的でした。子どもたちも大人の姿を見て一生懸命に動き、汗を流しながら「きれいになったね」と笑顔を見せていました。

こうした活動は、単に学校をきれいにするだけでなく、「みんなで力を合わせることの大切さ」や「自分たちの学校を自分たちの手で守る」という思いを育む、貴重な学びの機会でもあります。

朝早くからご参加くださったPTA役員、保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。皆さんの温かいご協力が、子どもたちの学びと成長を支えています。

木心館 1階拡張と2階増築工事が始まります

このたび、須恵第二小学校の木心館の増築工事が10月から始まります。今回の工事では、1階のフロアが現在の倍の広さになり、その上に2階も新たに増築されます。これまで以上に、子どもたちが安全に、快適に学びや活動を行える環境を整えるための工事です。

工事期間はまだ未定ですが、工事中は校内の一部通行や活動に制限がかかることがあります。子どもたちの安全を第一に考え、十分に配慮して進めてまいります。

完成後は、木心館がさらに広く使いやすくなり、さまざまな活動がより充実することを楽しみにしています。

子どもたちとともに、新しい木心館での学びや活動を思い描きながら、安全に工事を見守ってまいりたいと思います。

夢を広げた交流イベント―ライジングゼファーフクオカ来校ー

ライジングゼファーフクオカの選手が学校に来て、1年生と楽しい交流イベントをしてくれました。登場したのは、身長なんと2メートル10センチの大きな選手!子どもたちは思わず「大きい~!」と目を丸くしていました。

ゲームでは、クラス代表の子どもたちが選手と対戦。教室から飛び出したような元気いっぱいの応援の声が響き、応援席は立ち上がって大盛り上がりでした。

プロの選手と触れ合ったことで、スポーツの楽しさや、体を動かす喜びを改めて感じた子どもたち。きっと「もっとやってみたい!」「将来は自分も!」と夢をふくらませたことでしょう。

今回の経験が、子どもたち一人ひとりの心に「挑戦してみよう」「夢をもって頑張ろう」という思いを芽生えさせるきっかけになればと願っています。

みんなで迎えた実りの秋 ― 5年生の稲刈り活動―

先週、5年生のみんなが稲刈りに挑戦しました。慣れない鎌を手に、最初は少しぎこちない様子もありましたが、力を合わせて稲を束ねていく姿には、子どもたちの成長と頼もしさを感じました。6月に田植えをしてから、タニシを取り除いたり、水の様子を見たりしながら大切に育ててきた稲。見事に実った黄金色の稲穂を刈り取る瞬間は、子どもたちにとって大きな喜びとなったようです。

この活動が実りあるものとなったのは、地域の支えがあってこそです。夏の間は、今泉さんが毎日のように水や草の管理をしてくださり、子どもたちの稲を見守ってくださいました。また、稲刈り当日には、保護者や地域の皆様がボランティアとして参加し、子どもたちの活動を温かく支えてくださいました。心から感謝申し上げます。

自分たちの手で育て、収穫する体験は、教室の学びだけでは得られない大切な学びです。そして、その体験を地域の方々と一緒に重ねられることは、子どもたちにとってかけがえのない財産です。今回の稲刈りを通して、「人とつながり合って生きることの喜び」も感じ取ってくれたのではないでしょうか。

SNSとの付き合い方を考える

皆さまは「アメリカのあるお母さんと息子が結んだスマートフォンの使用契約書」をご存じでしょうか(学校だより夏休み号掲載)。そこには、息子がスマートフォンを持つときの約束がいくつも書かれています。例えば、

●これは私(お母さん)のスマホです。私が 買ってあなたに貸してあげています。

●夜はスマホを私かお父さんに渡しなさい。友達の親が出る固定電話に電話できないような相手なら、その人に電話もSNS(メールやライン)もしないこと。

●学校には持っていかない。友達と(向き合って話す)会話を楽しみなさい。

●面と向かって言えないことをスマホのメールで言わないで。

●ときどき家に置いていきなさい。携帯は生き物でもあなたの一部でもない。これなしでも暮らしていける。取り残されるのを恐れず、器の大きい人間になりなさい。

●上を向いて歩きなさい。周囲の世界に目を向けなさい。会話をしなさい。グーグルで検索をしないで思考しなさい。

といったスマートフォンやSNSを使うためのルールです。

日本の子どもたちも同じように、SNSを通じて友達とつながる楽しさや便利さを感じています。しかし一方で、思わぬトラブルやいじめにつながることもあります。投稿した写真や言葉は、消したつもりでもどこかに残ってしまい、将来に影響することもあるのです。

大切なのは「使わせるかどうか」ではなく、「どう使うか」を大人が一緒に考えていくことだと思います。ぜひ、ご家庭でも、次のようなことを話題にしてみてください。

- 就寝時はスマホをどうするか

- 投稿する前に「これは大丈夫かな」と立ち止まる習慣

- もし嫌なことがあったら、信頼できる大人にすぐ相談すること

子どもたちがSNSを安心して使えるように、大人が見守りながら、家庭と学校でルールやマナーを共有していきたいと思っています。

「志の会」での学び ― 失敗しない木版画

本校では、先生たちが自ら学び合う時間「志の会」を大切にしています。今回は、桑原先生が「失敗しない木版画」というテーマでお話をしてくださいました。

写真をうまく活用する方法や、彫刻刀の扱い方など、子どもたちがより安心して取り組めるための工夫を分かりやすく紹介してくださり、先生方も熱心に耳を傾けていました。

中でも印象的だったのは、桑原先生の

「失敗しても大丈夫。何とかなる!と笑顔で安心させましょう。」

という言葉です。作品づくりに限らず、子どもたちは日々の生活や学習の中で思うようにいかない場面に出会います。そんなときに、先生がにっこりと笑って「大丈夫!」と寄り添うことは、子どもにとって大きな励ましになります。

「志の会」での学びが、子どもたちの挑戦する気持ちを支え、安心して力を伸ばしていける学校づくりにつながっていくことを嬉しく思っています。

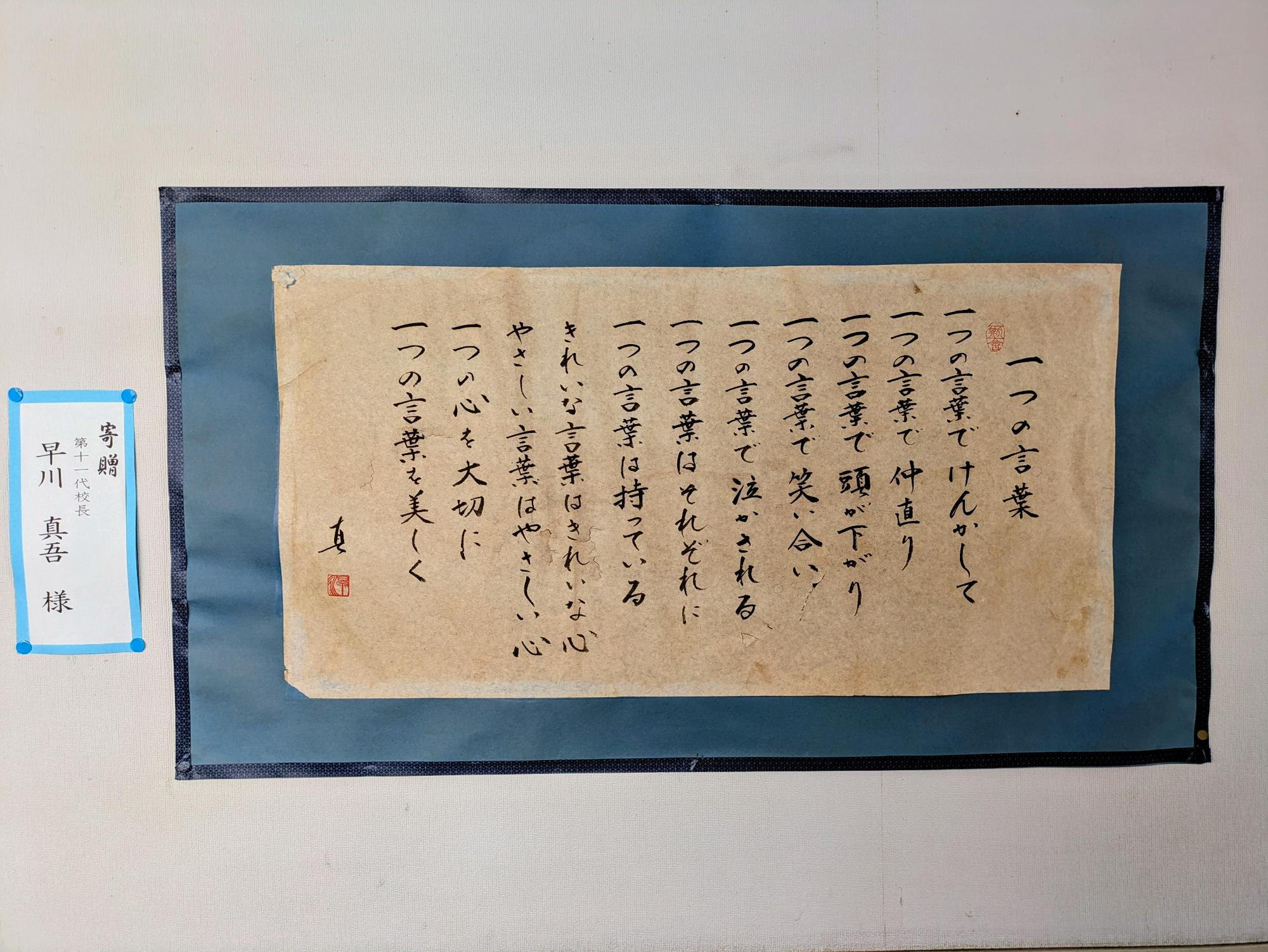

温かい言葉が育むもの

一方で、子どもたちが発する言葉は、大人の言葉を映す鏡でもあります。私たち大人が、日々の生活の中で互いに温かい言葉をかけ合う姿を見せることが、子どもたちの言葉づかいにそのまま表れていきます。

これからも、子どもたちの毎日が、温かい言葉に包まれるものであるよう、学校と家庭、地域が一緒になって見守っていければと思っています。

写真は、校長室前に飾ってある第11代校長・早川眞吾先生から寄贈された書です。以前も学校通信を通じて、お伝えさせていただきましたが、今回改めて校長室だよりにも掲載したいと思いました。

言葉には、人を励ましたり、心を温めたりする力があります。その一方で、何気なく発した一言が、相手を深く傷つけてしまうこともあります。だからこそ、私たちは「言葉を選ぶ」ことを大切にしていきたいものです。

学校は、子どもたちが多くの人と出会い、学び合いながら成長していく場です。その中で、互いを尊重し、認め合う言葉が飛び交う環境をつくることは、とても大切なことだと考えています。友達への「ありがとう」「すごいね」という言葉、先生からの「よく頑張ったね」「大丈夫だよ」という言葉が、子どもたちの自信ややる気を育んでいきます。本校の子どもたちや先生たちからも、このような温かい言葉がよく発せられています。

「未来へはばたくすえっ子」を育むために

9月9日、須恵東中学校と須恵第二小学校の合同学校運営協議会で、第2回目の「熟議」を行いました。テーマは、スローガン「未来へはばたくすえっ子 ―す:素直な心 え:笑顔で つ:つながる子ども―」を実現するために、「こんな取組をしたらどうだろう?!」 というものです。

当日は、学校・家庭・地域のグループに分かれて話し合い、模造紙いっぱいにたくさんのアイディアが出されました。例えば、

-

毎日の あいさつ を大事にすること

-

大人と子どもが気軽に語り合える 対話の場 をつくること

-

子ども自身が意見を出し合い考える 子ども会議 を開くこと

など、子どもたちの「素直な心」「笑顔」「つながり」を育む具体的な取組がたくさん挙げられました。その後はシール投票で意見を共有し、みんなで「これから力を入れたいこと」をランキング化しました。

「学校・家庭・地域が手を取り合い、子どもを育む」という協議会の原点を、参加者全員で再確認する大変有意義な時間となりました。今回出されたアイディアは、今後の教育活動や地域との連携に生かしてまいります。

これからも、子どもたちが「素直な心」で学び、「笑顔」で仲間と関わり、「つながり」を大切にできるように、皆さまと力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

子どもを真ん中に つながる学校と地域

須恵第二小学校に、地域の方から心温まるお便りをいただきました。

夏休み明けの登校初日の朝、萱野のバス停付近での出来事です。

横断歩道を渡る際、高学年の女子児童が率先して手を挙げ、車が止まったことを確認してから下級生を安全に渡らせ、最後に自分が渡って運転手さんに頭を下げたそうです。その姿に「責任感ある行動と細やかな心配りに感動しました」との言葉を寄せていただきました。

お便りには、「子どもは地域の宝です。先生方と共に、地域住民も子どもたちを大切に育てていこうと思います」と記されていました。この温かい思いは、まさに本校が大切にしている「地域と学校の連携」に通じるものです。子どもたちの成長は、先生方や保護者の皆さまだけでなく、日頃から温かく見守ってくださる地域の皆さまによって支えられています。

今回のお便りを通して、改めて「子どもを真ん中にしてつながる地域の力」の大きさを実感いたしました。これからも、学校と地域が手を携えながら、子どもたちの健やかな成長を支えていきたいと思います。

田んぼに立つ みんなのかかし

稲穂が実った田んぼに立つかかしと、それを見つめる子どもたちの姿から、工夫して取り組む楽しさや友達と力を合わせる喜びが伝わってきました。稲刈りの日が、さらに実り多い時間となることを願っています。

再来週の稲刈りを前に、5年生が総合的な学習の時間で「かかしづくり」を行い、今日、田んぼに立てました。

子どもたちは「どうすればうまく立つかな」「服はどうしよう」と、友達と相談しながら工夫を重ねてきたことでしょう。完成したかかしは、それぞれに個性があり、どれも子どもたちの思いがたっぷりつまったものになりました。立て終わったあとには「なんだか本当に田んぼを守ってくれそう!」と笑顔いっぱいでした。

これまでの稲作体験を通して、自然の恵みを感じたり、地域の方やコミュニティの方々にに支えていただいたりしながら、子どもたちはたくさんのことを学んできました。今日のかかしづくりも、その学びを形にする大切な一歩になったかと思っています。

みんなでつくる すてきな学校

8月31日(日曜日)「おやじの会」の皆さんが、学校の環境整備に来てくださいました。

駐車場では、土を運んだり、固めたりしながら、一つ一つ丁寧に作業を進めてくださいました。そのおかげで、でこぼこが解消し、車の出入りがずっとスムーズになり、新しいスペースも増え、安心して利用できるようになりました。

観察池の掃除では、かき殻のろ材を新しく詰めなおしたり、水をきれいにしてくださったりして、子どもたちがまた安心して観察を楽しめる場所にしてくださいました。池の周りもすっきりして、まるで新しい顔になったようです。

休日にもかかわらず、汗をぬぐいながら笑顔で作業してくださいました。子どもたちもきっと「学校を大切に思ってもらえているんだ」と感じることでしょう。おやじの会の皆さん、本当にありがとうございました。

子どもたちの未来を見据えた熱い教材研究に感謝して

2学期が始まり、まだ2日目という慌ただしい日々の中、先生たちが、子どもたちの学びをより豊かにするための教材研究に真摯に取り組んでいることに感謝しています。

27、28日は、福岡教育事務所の指導主事にもお越しいただき、指導案づくりを行いました。限られた時間の中で、子どもたち一人ひとりにとって最適な学びを実現するための工夫と改善を重ねる姿に改めて本校の先生方の情熱を感じました。

子どもたちは、日々の授業から大きな刺激を受け、成長の糧としています。その背景にはこうした目に見えない努力と熱意があることを保護者や地域の方にも知っていただけるとありがたいです。先生たちの取組が楽しい授業づくりにつながると確信しています。

2学期が始まりました

だれにでもできる簡単なことでも、誰にもできないくらい長く続けると素晴らしいことが起こるというお話です。

2学期には子どもたちにも、ぜひ、何かひとつ続けたいことを決めてトライしてほしいと願っています。

花壇の花の名前は「千日紅」と言います。長い間、花の色を鮮やかに保つことからこの名前がつきました。夏から秋にかけて丸いポンポンのような花を咲かせます。夏休みの間も暑さに負けずにしっかりと花を咲かせてくれました。

始業式のお話の中で、イエローハットの創業者である鍵山秀三郎さんのお話をしました。鍵山さんは、社長になってもトイレ掃除を毎日続けたそうです。やがて、社員が自主的に掃除をするようになりました。しかも、会社の中だけでなく近所の掃除もするようになります。そうすると「あの会社は掃除をよくやる会社だ」と評判になりました。評判になると社員もうれしいので頑張ってはたらくようになり会社の雰囲気も売り上げもどんどんよくなっていったそうです。

あいさつ運動~中学校の子どもたちに感謝~

「おはようございます!」

とても元気な声が校門に響き渡っています。7月に入り、あいさつ運動が活発になりました。中学生が第二小学校の玄関で小学生の登校を迎えてくれます。あいさつ運動に自主的に参加してくる小学生の姿もありました。地域の方も子どもたちの挨拶に元気をもらいます。

小学生の子どもたちにとって、中学生たちは、憧れの存在であり、目標になる存在でもあります。爽やかな挨拶は、校風として受け継がれていくこととでしょう。

コミュニティ・スクール導入~須恵東中学校区学校運営協議会~

本校の学校運営協議会には、いきいきコミュニティ、PTA、区長、社会教育委員、生活規範指導員、おやじの会、大学教授等様々な立場の方に委員として参画して頂いています。学校・家庭・地域との連携協働を通して、地域総がかりで将来を担う、子どもたちの育成を目指します。

本年度から須恵町にコミュニティ・スクールが導入されました。須恵第二小学校は、須恵東中学校と合同で学校運営協議会を設置し、地域ぐるみで義務教育9年間の学びを支える仕組みを構築し、児童生徒の健やかな成長、豊かな学びの創造や地域とともにある学校づくりにむけて、熟議や協働を図っていきます。

6月に行われた第1回学校運営協議会では、「15の春を迎えた子供の姿とは?」をテーマに熟議を行いました。

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置された学校をさします。地域住民や保護者などが学校運営に参画する仕組みです。

福岡県重点課題研究指定を受けて

「全国学力学習状況調査から分析するウェルビーイング」(文部科学省)

本研究では、総合的な学習の時間や生活科などの学習活動の中において地域や社会とつながりながら、自他の幸せや生きがいを感じる活動を展開していくことで、主体的に地域のもの・ひと・こと・思いに関わっていくことができる子どもを育んでいきたいと考えています。

本校は、令和7・8・9年度福岡県重点課題研究指定を受けました。

テーマは「児童生徒のウェルビーイングが向上する教育課程の編成と支援の充実」です。

文部科学省が示すウェルビーイングとは、「身体的・精神的・社会的に良い状態にあること」を指します。短期的な幸福だけでなく、生きがいや人生の意義など、将来にわたる持続的な幸福を含む概念とされています。一言で表現するならば、「我も人も幸せ」ということになるかと思います。

本校の全国学力・学習状況調査の結果によると「自分にはよいところがあると思いますか」「学校に行くのは楽しいと思いますか」「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問項目はいずれも福岡県の平均を下回っていました。

「校長室だより」を開設しました

「あいさつ日本一」を掲げる学校です

須恵第二小学校のスローガン、「もっとつながり、みんな笑顔で!」。キーワードは、「つながり」と「笑顔」です。

「つながり」とは、子ども、教師、保護者、地域が信頼関係を築くことだと考えています。本校はこれまでも、コミュニティと協働しながら教育活動を行ったり、PTAと連携しながら、社会教育や家庭教育を支援する活動を行ってきました。赴任してからその絆の強さを実感しているところです。

これからも、この4者のつながりが拡充する活動を展開し、地域とともにある学校づくりをしていきたいと思っています。

更新日:2026年01月28日