食べて動いてぐっすり睡眠(睡眠の質編)

キーワードは睡眠休養感

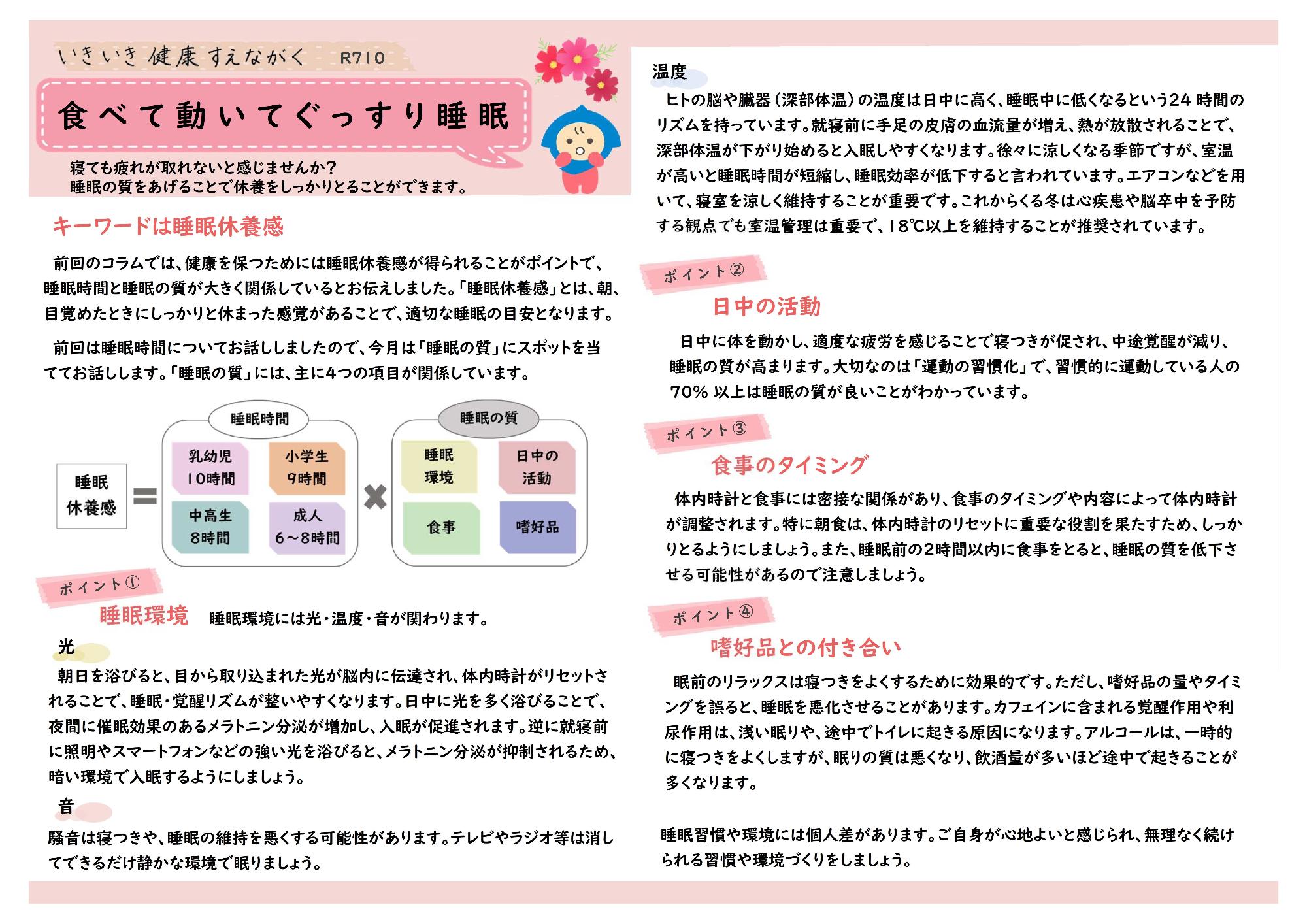

前回のコラムでは、健康を保つためには睡眠休養感が得られることがポイントで、睡眠時間と睡眠の質が大きく関係しているとお伝えしました。「睡眠休養感」とは、朝、目覚めたときにしっかりと休まった感覚があることで、適切な睡眠の目安となります。

前回は睡眠時間についてお話ししましたので、今月は「睡眠の質」にスポットを当ててお話しします。「睡眠の質」には、主に4つの項目が関係しています。

ポイント1 睡眠環境

睡眠環境には光・温度・音が関わります。

光

朝日を浴びると、目から取り込まれた光が脳内に伝達され、体内時計がリセットされることで、睡眠・覚醒リズムが整いやすくなります。日中に光を多く浴びることで、夜間に催眠効果のあるメラトニン分泌が増加し、入眠が促進されます。逆に就寝前に照明やスマートフォンなどの強い光を浴びると、メラトニン分泌が抑制されるため、暗い環境で入眠するようにしましょう。

音

騒音は寝つきや、睡眠の維持を悪くする可能性があります。テレビやラジオ等は消してできるだけ静かな環境で眠りましょう。

温度

ヒトの脳や臓器(深部体温)の温度は日中に高く、睡眠中に低くなるという24 時間のリズムを持っています。就寝前に手足の皮膚の血流量が増え、熱が放散されることで、深部体温が下がり始めると入眠しやすくなります。夏は室温が高く、睡眠時間が短縮や、睡眠効率が低下すると言われています。エアコンなどを用いて、寝室を涼しく維持することが重要です。冬の室温管理は心疾患や脳卒中を予防する観点でも重要で、18℃以上を維持することが推奨されています。

ポイント2 日中の活動

日中に体を動かし、適度な疲労を感じることで寝つきが促され、中途覚醒が減り、睡眠の質が高まります。大切なのは「運動の習慣化」で、習慣的に運動している人の70% 以上は睡眠の質が良いことがわかっています。

ポイント3 食事のタイミング

体内時計と食事には密接な関係があり、食事のタイミングや内容によって体内時計が調整されます。特に朝食は、体内時計のリセットに重要な役割を果たすため、しっかりとるようにしましょう。また、睡眠前の2時間以内に食事をとると、睡眠の質を低下させる可能性があるので注意しましょう。

ポイント4 嗜好品との付き合い

眠前のリラックスは寝つきをよくするために効果的です。ただし、嗜好品の量やタイミングを誤ると、睡眠を悪化させることがあります。カフェインに含まれる覚醒作用や利尿作用は、浅い眠りや、途中でトイレに起きる原因になります。アルコールは、一時的に寝つきをよくしますが、眠りの質は悪くなり、飲酒量が多いほど途中で起きることが多くなります。

睡眠習慣や環境には個人差があります。ご自身が心地よいと感じられ、無理なく続けられる習慣や環境づくりをしましょう。

更新日:2025年09月22日